30 Maret 2025

Mengabdi untuk Rakyat, Bukan untuk Kepentingan!

22 Maret 2025

Lagu Perlawanan: Analisis Semiotika dan Sosiologi dalam Buruh Tani dan Darah Juang

Lagu-lagu perjuangan memiliki makna mendalam yang dapat dianalisis melalui pendekatan semiotika dan sosiologi. Dua lagu yang sering dikaitkan dengan pergerakan sosial di Indonesia, Buruh Tani dan Darah Juang, memiliki simbolisme kuat yang merepresentasikan perjuangan kelas pekerja dan mahasiswa. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana tanda dan makna dalam kedua lagu ini membentuk narasi perlawanan terhadap ketidakadilan sosial serta bagaimana lagu-lagu ini berperan dalam gerakan mahasiswa dari masa ke masa.

Lagu Buruh Tani, yang sering disebut sebagai Pembebasan, diciptakan oleh Safi'i Kemamang pada tahun 1996. Safi'i adalah seorang aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Jawa Timur yang bergerak secara bawah tanah. Lagu ini ditulis untuk menyemangati mereka yang tengah berjuang melawan rezim Orde Baru dan merepresentasikan realitas sosial kelompok buruh dan tani yang mengalami ketidakadilan struktural. Lirik seperti "Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota" merepresentasikan kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam sistem ekonomi. Frasa "Bersatu dan berjuang" mencerminkan ajakan kolektif untuk melawan penindasan, sementara "Membangun tatanan masyarakat tanpa penindasan" menjadi simbol cita-cita masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Kata "penindasan" dalam lagu ini menyoroti eksploitasi yang dialami kaum buruh dan petani, menggarisbawahi pentingnya kesadaran kelas dalam perjuangan sosial.

Sementara itu, Darah Juang diciptakan pada tahun 1991 oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan melodi oleh Johnsony Tobing (John Tobing) dan lirik oleh Dadang Juliantara. Lagu ini lahir dalam konteks perlawanan mahasiswa terhadap rezim otoriter yang mengekang kebebasan akademik dan politik. Darah Juang sering dinyanyikan dalam aksi mahasiswa, mencerminkan semangat perlawanan kaum intelektual muda terhadap ketidakadilan. Lirik seperti "Kami sang pembangun pagi" menunjukkan peran mahasiswa sebagai agen perubahan, sedangkan "Dengan muatan semangat suci" mengisyaratkan perjuangan berbasis idealisme dan kebenaran. Lagu ini menggunakan diksi yang kuat untuk membangkitkan semangat juang. "Darah" dalam judulnya bukan sekadar darah secara harfiah, melainkan simbol dari pengorbanan dan perjuangan, sementara "juang" mempertegas keberlanjutan gerakan melawan ketidakadilan.

Dari perspektif sosiologi, lagu-lagu ini mencerminkan dinamika gerakan mahasiswa yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada era Orde Baru, gerakan mahasiswa memiliki karakter yang lebih terorganisir dan berbasis pada ideologi perlawanan terhadap otoritarianisme serta ketidakadilan struktural. Lagu-lagu perjuangan seperti Buruh Tani dan Darah Juang menjadi simbol solidaritas yang memperkuat semangat kolektif dalam menghadapi represi negara. Namun, ada kritik terhadap penggunaan lagu-lagu ini, yang kadang dianggap hanya menjadi ritual simbolik tanpa disertai strategi perlawanan yang konkret.

Kini, gerakan mahasiswa masih memainkan peran penting, tetapi tantangan yang dihadapi berbeda. Di era digital, media sosial menjadi alat utama mobilisasi, menggantikan peran lagu-lagu perjuangan yang dulunya sering dinyanyikan dalam aksi massa. Isu-isu yang diperjuangkan lebih beragam, mencakup hak asasi manusia, lingkungan, dan transparansi pemerintahan. Namun, terdapat pergeseran dalam pola perjuangan, di mana gerakan mahasiswa saat ini sering kali terfragmentasi dan kehilangan kesinambungan dengan perjuangan kelas pekerja sebagaimana tergambar dalam Buruh Tani dan Darah Juang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam gerakan sosial modern yang lebih berbasis pada advokasi dibandingkan dengan mobilisasi massa yang bersifat konfrontatif.

Analisis semiotika terhadap Buruh Tani dan Darah Juang menunjukkan bahwa kedua lagu ini tidak hanya sekadar alat ekspresi, tetapi juga media perlawanan yang sarat akan makna simbolis. Namun, efektivitasnya dalam membangun kesadaran kolektif saat ini patut dipertanyakan mengingat perubahan dalam lanskap sosial-politik dan metode perjuangan mahasiswa. Dari perspektif sosiologis, lagu-lagu ini tetap menjadi bagian dari identitas gerakan mahasiswa yang terus bertransformasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang bagaimana lagu-lagu perjuangan dapat tetap relevan dalam konteks gerakan sosial kontemporer agar tidak hanya menjadi sekadar artefak sejarah, melainkan juga alat perubahan yang nyata.

Continue Reading

16 Maret 2025

Cimanggung Tenggelam, Rancaekek & Cicalengka Menunggu Giliran,Terima Kasih, Tata Ruang Amburadul!

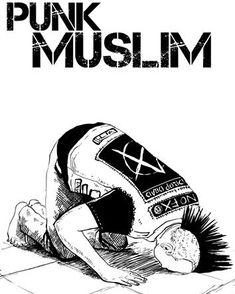

Sintesa Punk dan Tauhid Sosial: Jalan Ketiga dalam Perlawanan

Dalam teori Jalan Ketiga yang dikembangkan oleh Anthony Giddens, perjuangan sosial tidak lagi hanya berkutat pada dikotomi klasik antara kapitalisme pasar bebas dan sosialisme ortodoks. Sebaliknya, ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel yang mampu mengakomodasi dinamika globalisasi, modernitas refleksif, dan peran individu dalam membentuk struktur sosial yang lebih adil. Jika dikontekstualisasikan dalam sintesa antara punk dan tauhid sosial, gagasan ini dapat menjadi strategi perlawanan yang tidak terjebak dalam anarkisme destruktif ala punk klasik maupun dogmatisme religius yang sering kali membatasi ruang gerak dalam pendekatan sosial-politiknya.

Punk muncul sebagai reaksi terhadap keterasingan yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme lanjut dan birokratisasi politik modern. Gerakan ini berkembang pesat pada akhir 1970-an di Inggris dan Amerika Serikat sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni ekonomi neoliberal yang menyebabkan meningkatnya ketimpangan sosial dan keterpinggiran kelas pekerja. Band seperti Sex Pistols, The Clash, dan Dead Kennedys menyuarakan kemuakan terhadap sistem yang korup, sementara subkultur Do It Yourself (DIY) menjadi bentuk penolakan terhadap dominasi pasar dalam produksi budaya. Namun, punk sering kali terjebak dalam nihilisme, di mana perlawanan yang dilakukan cenderung tidak memiliki arah strategis yang jelas. Slogan seperti “No Future” dalam lagu God Save the Queen mencerminkan pesimisme yang mendalam terhadap kemungkinan perubahan sosial yang lebih baik. Bahkan ketika punk berevolusi dalam bentuk yang lebih sadar seperti straight edge—yang menolak alkohol, narkoba, dan perilaku destruktif—perlawanan ini masih bersifat individual dan tidak memiliki kerangka sistemik yang lebih besar.

Di sisi lain, tauhid sosial yang diperkenalkan oleh Hamka dan dipengaruhi oleh pemikir Islam seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, menekankan bahwa iman bukan hanya pengalaman spiritual, tetapi juga harus diwujudkan dalam realitas sosial. Tauhid bukan sekadar hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga memiliki dimensi horizontal dalam membangun keadilan di masyarakat. Konsep ini berusaha melawan kapitalisme eksploitatif, otoritarianisme negara, dan kolonialisme yang membelenggu umat Islam, tetapi dengan pendekatan yang lebih sistematis daripada sekadar perlawanan spontan. Jika punk menolak sistem yang eksploitatif, tauhid sosial menawarkan kerangka etis agar perjuangan melawan ketidakadilan tidak hanya menjadi bentuk perlawanan tanpa arah, tetapi memiliki tujuan transformatif. Punk mungkin menolak kapitalisme pasar bebas, tetapi juga skeptis terhadap peran negara dalam menegakkan keadilan sosial. Tauhid sosial, di sisi lain, menawarkan jalan tengah dengan menekankan bahwa pemerintahan yang adil adalah yang tunduk pada nilai-nilai tauhid, bukan sekadar kepentingan ekonomi atau politik semata.

Dalam teori Jalan Ketiga, Giddens menekankan bahwa masyarakat modern membutuhkan pendekatan yang lebih hibrid dalam membangun sistem sosial yang lebih adil. Tidak cukup hanya dengan negasi terhadap sistem yang ada, tetapi juga dibutuhkan rekonstruksi nilai dan institusi yang lebih reflektif terhadap kondisi sosial baru. Sintesa antara punk dan tauhid sosial dapat menjadi contoh Jalan Ketiga dalam perlawanan, di mana dua gerakan yang tampaknya bertolak belakang justru dapat bersinergi dalam membangun strategi resistensi yang lebih komprehensif.

Punk menekankan aksi langsung dan penolakan terhadap sistem melalui gerakan akar rumput, seperti Food Not Bombs, yang membagikan makanan secara kolektif sebagai bentuk protes terhadap pemborosan pangan di bawah kapitalisme. Tauhid sosial memberikan kerangka moral dan sistem nilai agar aksi ini tidak hanya menjadi gerakan temporer, tetapi terintegrasi dalam struktur sosial dan ekonomi berbasis keadilan. Jika punk cenderung bersandar pada anarkisme sosial dengan menolak otoritas negara dan kapitalisme, tauhid sosial mengajarkan bahwa otoritas yang sah adalah yang tunduk pada keadilan. Dengan demikian, sintesa ini memungkinkan eksperimen dalam bentuk ekonomi kolektif, seperti koperasi berbasis syariah yang mengadopsi prinsip DIY punk.

Dalam teori Jalan Ketiga, Giddens juga menekankan bahwa perubahan sosial di era modern harus berbasis pada "dialogue of democracy", di mana individu tidak hanya menjadi objek sistem, tetapi aktor yang berperan aktif dalam mengubahnya. Punk, dengan ethos DIY dan komunitarianismenya, dapat bersinergi dengan tauhid sosial yang menekankan pentingnya ijtihad sosial dalam merespons tantangan zaman. Jika punk sering kali berakhir dalam pesimisme—menganggap bahwa masa depan telah hancur oleh sistem—tauhid sosial mengajarkan bahwa masa depan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan kesadaran dan keberanian. Jika punk mengajarkan keberanian untuk menantang status quo, tauhid sosial memberikan arah dan strategi agar perlawanan memiliki makna dan tujuan.

Dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh kapitalisme global, ketidakadilan struktural, dan kontrol negara yang represif, sintesa antara punk dan tauhid sosial dapat menjadi bentuk hibrid perlawanan yang lebih kontekstual. Ini bukan tentang menjadikan punk lebih Islami atau tauhid sosial lebih punk, tetapi tentang menciptakan Jalan Ketiga, di mana resistensi terhadap ketidakadilan tidak hanya bersifat destruktif, tetapi juga konstruktif dan berkelanjutan. Sebagaimana Giddens berargumen bahwa perubahan sosial modern harus beradaptasi dengan realitas baru tanpa kehilangan prinsip keadilan, sintesa ini dapat menjadi eksperimen baru dalam membayangkan masa depan yang lebih adil, lebih bebas, dan lebih bermakna.

Continue ReadingKuburan Hijau Demi Beton, Kepentingan, dan Bungkamnya Kampus Jatinangor

Kabupaten Sumedang yang dahulu dikenal dengan kontur alam yang subur dan lingkungan yang relatif terjaga kini tengah menghadapi krisis ekologis akibat alih fungsi lahan yang semakin masif. Kawasan seperti Jatinangor, Cicalengka, dan Rancaekek kini menjadi saksi bisu dari kerakusan manusia yang menjadikan eksploitasi alam sebagai agenda utama. Fenomena ini bukan hanya sekadar pergeseran tata guna lahan, tetapi merupakan bentuk kejahatan ekologi yang terus-menerus diulang tanpa rasa bersalah.

Jatinangor yang dahulu hijau dan asri, kini menjelma menjadi hutan beton penuh kampus, perumahan, dan industri. Pembangunan ini dilakukan dengan semangat "pokoknya untung", tanpa sedikit pun perhitungan dampak ekologis. Hasilnya? Hilangnya daya resap air, banjir di mana-mana, dan longsor yang makin menjadi langganan. Ironisnya, kampus-kampus yang mengklaim sebagai pusat intelektual dan riset hanya menjadi penonton bisu di tengah kehancuran ekologis ini. Tak ada suara kritis, tak ada gerakan nyata. Mereka yang seharusnya berbicara justru memilih diam, seakan tunduk pada kepentingan ekonomi dan kapital.

Rancaekek lebih parah lagi. Seolah tak cukup dengan pencemaran udara dan suara dari lalu lintas yang kacau, kawasan ini juga harus menghadapi industri yang tak kenal ampun dalam mengotori Sungai Citarum. Warga di sekitar kini harus pasrah menerima nasib: air bersih makin langka, sementara air limbah mengalir deras tanpa hambatan. Dokumen AMDAL? Hanya formalitas belaka. Pengawasan lingkungan? Nyaris nihil. Regulasi dibuat hanya untuk dilanggar atau dijadikan alat tawar-menawar bagi mereka yang berkepentingan.

Cicalengka yang dulu menjadi kebanggaan agraris dengan perkebunan teh dan sawah subur, kini berubah menjadi wilayah dengan perumahan dan infrastruktur yang dibangun dengan logika "asal berdiri". Penggundulan hutan di perbukitan yang dulu menopang ekosistem kini menjadi ajang perampokan lahan yang sah-sah saja, menghasilkan tanah longsor dan banjir yang kerap merusak pemukiman dan lahan pertanian. Tanah yang dulunya menyimpan air, kini mengalirkan lumpur dan air bah setiap kali hujan turun lebih dari 10 menit. Sumber mata air alami menyusut drastis, sementara pemerintah sibuk berbicara tentang "pembangunan berkelanjutan" yang entah apa artinya dalam praktik.

Dampak dari alih fungsi lahan ini bukan lagi sekadar isu lingkungan, tapi sudah menjadi siklus bencana yang terus berulang tanpa ada tanda-tanda perbaikan. Longsor, banjir bandang, dan kekeringan ekstrem menjadi rutinitas tahunan yang semakin sulit dikendalikan. Betonisasi daerah resapan? Berjalan tanpa hambatan. Penyempitan sungai? Seolah bukan masalah. Sedimentasi tinggi? Dibiarkan saja, toh nanti tinggal cari dana proyek normalisasi yang ujung-ujungnya hanya menyelesaikan masalah untuk sementara, sebelum bencana datang lagi.

Jika ada sedikit akal sehat yang tersisa, inilah saatnya Sumedang melakukan taubat ekologis. Bukan sekadar basa-basi seminar atau kampanye hijau yang hanya indah di spanduk, tetapi kebijakan nyata yang menghentikan perusakan lingkungan. Konversi lahan hijau harus dihentikan, penghijauan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan industri pencemar lingkungan harus dihukum tanpa kompromi. Pertanian berkelanjutan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan jika Sumedang tidak ingin mati perlahan.

Jika langkah-langkah ini terus diabaikan, Sumedang tidak perlu menunggu kehancuran, karena ia sudah terjadi. Bencana yang datang bukan sekadar peringatan alam, tetapi konsekuensi dari kerakusan dan ketidakpedulian kolektif. Sampai kapan kita akan berpura-pura bahwa semua ini baik-baik saja? Saatnya Sumedang berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pelopor dalam gerakan taubat ekologis yang sesungguhnya.

Gelar Aulia

Prodem 2008

09 Maret 2025

Menyulam Kebebasan: Ramadan, Perempuan, dan Perjuangan Membebaskan Diri dalam Perspektif Teologi Pembebasan

Ramadan merupakan periode yang sarat dengan makna spiritual, refleksi diri, dan solidaritas sosial. Dalam tradisi Islam, puasa selama Ramadan bukan sekadar praktik ibadah, melainkan juga sebuah proses pengendalian diri dan perenungan mendalam tentang hubungan individu dengan Tuhan dan sesama. Namun, dalam perspektif teologi pembebasan, Ramadan dapat dibaca sebagai momen krusial untuk merefleksikan dan menantang struktur sosial yang menciptakan ketidakadilan dan penindasan, terutama terhadap kelompok yang termarjinalisasi, termasuk perempuan.

Teologi pembebasan, yang awalnya berkembang di Amerika Latin melalui tokoh seperti Gustavo Gutiérrez, menitikberatkan pada tanggung jawab etis dan spiritual untuk membela kaum tertindas. Dalam konteks Islam, teologi pembebasan memperoleh bentuknya melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Asghar Ali Engineer yang menekankan keadilan sosial sebagai inti dari ajaran Islam. Dengan menggunakan lensa ini, Ramadan tidak hanya menjadi ruang introspeksi personal, tetapi juga ajakan untuk mengubah kondisi sosial yang tidak adil. Ketika seseorang berpuasa, ia mengalami keterbatasan fisik yang mengingatkan pada realitas kemiskinan dan kelaparan yang dihadapi oleh banyak orang di dunia.

Hari Perempuan Internasional, yang diperingati setiap 8 Maret, memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan hak-hak buruh perempuan di awal abad ke-20. Gerakan ini berkembang menjadi simbol global bagi perlawanan terhadap diskriminasi berbasis gender dan perjuangan untuk kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif teologi pembebasan, Hari Perempuan Internasional memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana struktur sosial dan religius telah memperkuat ketidakadilan terhadap perempuan, dan bagaimana teologi dapat menjadi alat pembebasan untuk melawan ketidakadilan tersebut?

Ketika Ramadan dan Hari Perempuan Internasional dipertemukan dalam kerangka teologi pembebasan, muncul dialektika antara iman dan aksi sosial. Iman, dalam pemahaman ini, bukanlah pengalaman yang terisolasi dari dunia nyata, melainkan panggilan aktif untuk memerangi ketidakadilan. Puasa di bulan Ramadan dapat dilihat sebagai bentuk solidaritas aktif terhadap mereka yang mengalami kekurangan dan penindasan struktural. Dalam hal ini, ibadah tidak hanya bertujuan untuk pengembangan spiritual individu, tetapi juga untuk menciptakan kesadaran kritis terhadap kondisi sosial di sekitar.

Perempuan yang menjalankan Ramadan sering menghadapi beban ganda. Selain menjalankan kewajiban spiritual, mereka juga dihadapkan pada tanggung jawab domestik yang diperberat oleh ekspektasi sosial tentang kesalehan dan pengabdian. Perspektif teologi pembebasan mengkritik bagaimana peran-peran gender ini sering kali dilegitimasi oleh interpretasi agama yang patriarkal. Dengan mengusung pendekatan ini, Ramadan bisa menjadi ruang resistensi di mana perempuan menegaskan suara mereka dan menuntut perubahan dalam hubungan kekuasaan yang timpang.

Menurut Amina Wadud, seorang sarjana Islam feminis, kesetaraan gender merupakan prinsip mendasar dalam Islam yang harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks Ramadan, ini berarti mempertanyakan norma-norma yang membebani perempuan secara tidak proporsional dan mengadvokasi interpretasi agama yang membebaskan dan memberdayakan. Dengan demikian, Ramadan dan Hari Perempuan Internasional dapat menjadi momentum untuk mengintegrasikan iman dengan perjuangan sosial, menciptakan ruang di mana perempuan dapat menjadi subjek penuh dalam kehidupan spiritual dan sosial.

Selain itu, teologi pembebasan mendorong adanya tanggung jawab kolektif untuk mengatasi struktur sosial yang menindas. Ketika berbuka puasa menjadi simbol pemenuhan kebutuhan fisik, ia juga harus menjadi pengingat akan hak setiap individu atas kehidupan yang bermartabat. Dengan menempatkan pengalaman perempuan di pusat narasi keagamaan, teologi pembebasan membuka peluang bagi reinterpretasi teks-teks suci yang lebih inklusif dan membebaskan.

Dalam kesimpulannya, Ramadan dan Hari Perempuan Internasional, jika dibaca melalui lensa teologi pembebasan, menawarkan paradigma di mana iman dan aksi sosial saling melengkapi. Ramadan tidak lagi hanya menjadi ritual pribadi, tetapi menjadi ajang untuk mendorong perubahan sosial yang adil dan inklusif. Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah Ramadan membawa pembebasan spiritual, tetapi bagaimana Ramadan dapat menjadi kekuatan transformasi sosial yang membebaskan semua orang, terutama mereka yang paling sering diabaikan dan ditindas.

Continue Reading